|

|

Enfin disponible en français !

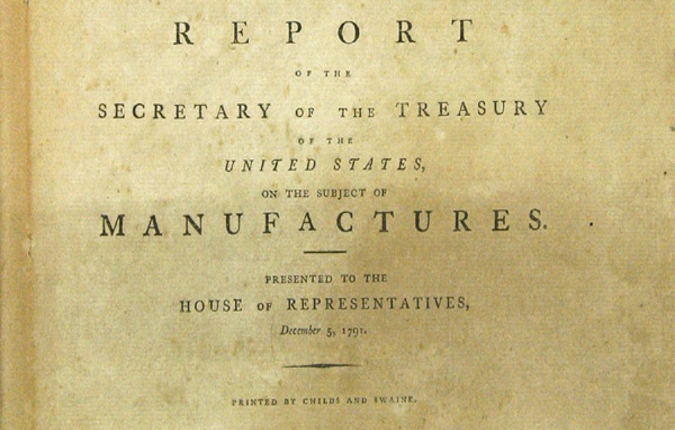

Le Rapport au sujet des manufactures d’Alexander Hamilton

14 juillet 2018

Inédit ! Après le rapport sur le crédit public et celui sur une banque nationale, nous publions ici, la première traduction en français du Rapport au sujet des manufactures (la partie la plus importante) que le premier Secrétaire du Trésor des Etats-Unis, Alexander Hamilton (1755-1804), a présenté à la Chambre des Représentants le 5 décembre 1791. Pour comprendre l’importance de ce rapport, rappelons qu’Hamilton, l’un des fondateurs du « Système américain d’économie politique » qui permit aux Etats-Unis de devenir ensuite la première économie mondiale, rédigea plusieurs rapports présentés au Congrès :

Tous étaient destinés à présenter ses conceptions économiques et à réfuter celles de l’Empire britannique dominant. Elles furent complétés par Henry Clay et surtout Henry C. Carey, le conseiller économique de Lincoln. Franklin Roosevelt s’en inspira pour lancer son New Deal. Dans les rapports sur le crédit public et sur la banque nationale, Hamilton présente, par opposition au système de banques centrales privées, le système de banque nationale qui donne à l’Etat la capacité unique d’émettre, sous son contrôle, du crédit et de diriger ce crédit vers une activité nécessaire à l’intérêt général. Quelques années plus tard, il créa en 1797 la première Banque nationale des Etats-Unis, à capitaux privés mais chargé d’une mission publique et sous le contrôle du gouvernement. Mais c’est ici, dans son rapport sur les manufactures, qu’Hamilton présente de la manière la plus élaborée ses idées économiques : la richesse d’une nation ne se mesure pas en territoires ou en métaux précieux, mais plutôt par son développement économique physique incluant, en particulier, les capacités intellectuelles et créatrices de sa population. Concrètement, Hamilton y réfute les conceptions libre-échangistes de l’économiste britannique Adam Smith, selon lesquelles le développement d’une économie devrait être laissé aux forces du marché (au nom de l’avantage comparatif) et il y démontre qu’au contraire, pour garantir la sécurité nationale et la prospérité d’une nation, une économie agro-industrielle intégrée est nécessaire. Cela veut dire pour l’Etat de promouvoir le développement de l’infrastructure (canaux et routes à cette époque-là), garantir les besoins de la population et soutenir le progrès des machines. Voilà qui devrait aujourd’hui, avec l’initiative chinoise de la Nouvelle Route de la soie, intéresser bien des chefs d’Etat dans le monde ! Particulièrement en France, nation de Colbert et du colbertisme, où le 26 août 1792, l’Assemblée législative de la Révolution française accorda à Alexandre Hamilton le titre de « citoyen d’honneur de la République française ». En France, à l’heure ou personne conteste l’urgence d’une réindustrialisation de notre pays, Solidarité & Progrès, le parti de Jacques Cheminade, est fier de vous présenter ici, en exclusif, la première traduction en français, effectué par des simples militants, d’un texte d’une importance cruciale pour notre avenir. Le texte intégral en anglais est disponible ici et aussi Alexander Hamilton’s Four Economic Papers

ALEXANDER HAMILTON, « Entretenir et stimuler l’activité de l’esprit humain, en multipliant les objets d’entreprise, n’est pas le moindre des moyens par lesquels la richesse d’une nation peut être promue. » Communication à la Chambre des Représentants, Le Secrétaire du Trésor, en application de la commande de la Chambre des Représentants, du 15 janvier 1790, a porté son attention, aussitôt que ses autres obligations l’ont permis, sur le sujet des Manufactures, et particulièrement sur les moyens de promouvoir celles qui seront de nature à rendre les États-Unis indépendants des autres nations pour les fournitures militaires et autres biens de première nécessité ; et à la suite de quoi il soumet respectueusement le rapport suivant.

L’opportunité d’encourager les manufactures aux États-Unis, qui a été considérée récemment comme très discutable, apparaît maintenant comme assez généralement admise. Les embarras qui ont bloqué les progrès de notre commerce extérieur ont conduit à de sérieuses réflexions sur la nécessité d’élargir la sphère de notre commerce intérieur. Les règlements restrictifs, qui, sur les marchés étrangers, restreignent les débouchés du surplus croissant de notre production agricole, ont pour effet d’engendrer un souhait pressant qu’une demande plus large pour ce surplus soit créée chez nous ; et le succès complet qui a récompensé les entreprises manufacturières dans quelques branches importantes, combiné avec les symptômes prometteurs que l’on observe dans d’autres branches sur certains essais moins avancés, justifie l’espoir que les obstacles à la croissance de ces industries sont moins importants que ce que l’on craignait, et que l’on pourra aisément trouver dans ses développements ultérieurs, une pleine compensation à tous les désavantages externes qui sont ou pourront être rencontrés, aussi bien qu’un accroissement des ressources favorables à l’indépendance et à la sécurité nationales. Il y a encore néanmoins de respectables hommes d’influence hostiles à l’encouragement des manufactures. Voici en substance les arguments par lesquels ces opinions sont défendues : « Dans chaque pays (disent-ils) l’agriculture est l’objet le plus rentable et le plus productif de l’activité humaine. Cette position, généralement mais pas universellement vraie, s’applique avec une acuité particulière aux États-Unis, en raison de leurs immenses étendues de territoire fertiles, inhabitées et non mises en valeur. Rien ne peut offrir un emploi aussi avantageux pour le capital et le travail que la conversion de ces étendues sauvages en terres cultivées. Rien ne peut aussi bien contribuer à la population, à la force et à la richesse réelle du pays. « S’efforcer, par le soutien extraordinaire du gouvernement, d’accélérer la croissance des manufactures, revient en fait à s’efforcer par la force et l’habileté, à détourner le courant naturel de l’industrie d’un canal plus bénéfique vers un moins bénéfique. Tout ce qui a une telle tendance ne peut qu’être malavisé ; en fait il n’est presque jamais sage pour un gouvernement d’essayer de donner une direction à l’activité de ses citoyens. Celle-ci, sous la direction de l’intérêt privé, trouvera de façon infaillible, si on la laisse à elle même, son propre chemin vers l’emploi le plus profitable ; et c’est par cet emploi que la prospérité publique sera promue de la façon la plus efficace. Par conséquent, laisser l’industrie à elle-même est dans presque tous les cas la politique la plus sûre en même temps que la plus simple. « Cette politique n’est pas seulement recommandée pour les États-Unis, par des considérations qui affectent toutes les nations ; elle leur est d’une certaine façon dictée par la force impérieuse d’une situation très particulière. La petitesse de leur population comparée à leur territoire ; l’attraction constante de l’émigration des parties peuplées vers les parties non peuplées du pays ; la facilité avec laquelle la condition moins indépendante d’un artisan peut être échangée contre la condition plus indépendante d’un fermier ; ces causes et d’autres similaires se conjuguent pour produire, et encore pour un certain temps, contribueront à causer une rareté de main d’œuvre pour l’activité manufacturière, et généralement à augmenter le coût du travail. Si l’on ajoute à ces handicaps pour le développement des manufactures un manque de capital financier, la perspective d’un succès dans la compétition avec les manufactures européennes doit être regardée comme rien moins que désespérée. L’extension des manufactures ne peut qu’être le résultat d’une population excédentaire ou au moins complète. Tant que cela ne sera pas le cas, il est vain de l’espérer. « Si, à l’encontre du cours naturel des choses, on peut donner un essor inopportun et prématuré à certaines productions, par des droits de douane élevés, des interdictions et des subventions, ou par d’autres expédients forcés, cela ne fera que sacrifier les intérêts particuliers de la communauté à ceux de catégories particulières. En plus de la mauvaise orientation de la main d’œuvre, cela donnera un monopole virtuel aux personnes employées dans ces productions ; et une augmentation des prix, conséquence inévitable de tout monopole, devra être supportée par les autres parties de la société. Il est de loin préférable que ces personnes soient employées à cultiver la terre, et que nous nous procurions, en échange de ses productions, les biens que les étrangers sont en mesure de nous fournir avec une plus grande perfection et à de meilleures conditions. » Cette façon de raisonner est fondée sur des faits et des principes qui ont certainement des prétentions respectables. Si elle avait gouverné la conduite des nations plus généralement qu’elle ne l’a fait, il y a lieu de supposer qu’elle les aurait conduites plus rapidement à la prospérité et à la grandeur que ce qu’elles ont obtenu par la poursuite de maximes trop largement contraires. Cependant, la plupart des théories générales admettent de nombreuses exceptions, et il y en a peu, si tant est qu’il y en ait, de nature politique, qui ne mêlent une portion considérable d’erreur aux vérités qu’elles avancent. I

Afin de juger précisément dans quelle mesure ce qui vient d’être affirmé peut être justiciable d’une telle imputation, il est nécessaire de tourner son attention vers les considérations qui plaident en faveur des manufactures, et qui semblent recommander un encouragement spécial et positif de celles-ci, dans certains cas et sous certaines limitations raisonnables. On concédera volontiers que la culture de la terre, en tant que source première et la plus sûre de l’approvisionnement national, en tant que source principale et immédiate de subsistance de l’homme, en tant que principale source de ces matières premières qui constituent les aliments des autres catégories de main d’œuvre, en tant que constituant un état le plus favorable à la liberté et à l’indépendance de l’esprit humain – celui qui est le plus efficace à la multiplication de l’espèce humaine, a intrinsèquement un droit très fort à la prééminence sur toutes les autres formes d’industrie. Mais qu’elle ait un titre quelconque à une préférence exclusive dans n’importe quel pays, on ne pourra l’admettre qu’avec une grande prudence ; qu’elle soit encore plus productive que toute autre branche d’industrie, demande plus de preuves qu’il n’en a été avancé à l’appui de cette position. Le fait que ses intérêts réels, aussi précieux et importants qu’ils soient, sans exagération, seront servis plutôt que lésés par l’encouragement des manufactures, peut, on en est convaincu, être démontré de façon satisfaisante. Et on est également convaincu que l’on peut montrer le caractère opportun de cet encouragement qui doit donc être recommandé en raison des motifs les plus valables et les plus persuasifs de politique nationale. Il a été affirmé que l’agriculture est l’espèce d’industrie non seulement la plus productive, mais la seule productive. Pourtant la réalité de cette affirmation n’a été vérifiée en aucun cas, par aucun détail précis de faits et de calculs ; et les arguments généraux qui sont avancés pour la prouver sont plutôt subtils et paradoxaux que solides et convaincants. Ceux qui soutiennent la productivité exclusive de la terre sont les suivants : Le travail consacré à la culture de la terre produit assez, non seulement pour remplacer toutes les dépenses nécessaires encourues dans le cycle de production et pour maintenir les personnes qui y sont employées, mais aussi pour permettre, en même temps que le profit ordinaire sur le stock ou le capital du fermier, un surplus net ou une rente pour le propriétaire de la terre. Au contraire, le travail des artisans ne fait rien d’autre que remplacer le capital qui les emploie (ou qui fournit les matériaux, outils et salaires) et produire le profit ordinaire sur ce capital. Il ne produit rien d’équivalent à la rente foncière ; de même il n’ajoute rien à la valeur totale du produit annuel total de la terre et du travail du pays. La valeur ajoutée des parties du produit de la terre qui sont transformées dans les manufactures est contrebalancée par la valeur des autres parties de ce produit qui sont consommées par le secteur manufacturier. Ce n’est donc que par l’épargne ou les économies, non par une productivité positive de leur travail, que les classes des artisans peuvent, à un certain degré, augmenter le revenu de la société. A cela on peut répondre que :

Mais tandis que le caractère exclusif de la productivité du travail agricole a été nié et réfuté, la supériorité de sa productivité a été concédée sans hésitation. Puisque cette concession a des implications d’importance considérable en matière d’administration publique, les bases sur lesquelles elle repose méritent un examen particulier. Un des arguments utilisés à l’appui de cette idée peut être déclaré étrange et superficiel. Il consiste en ceci : dans la production du sol la nature coopère avec l’homme ; et l’effet de leur travail conjoint doit être plus grand que celui du seul travail de l’homme. Cependant, cela est loin d’être une déduction nécessaire. Il est très concevable que le travail de l’homme seul, appliqué à une tâche demandant beaucoup d’habileté et d’art pour la mener à bien, puisse être plus productif, en termes de valeur, que le travail combiné de la nature et de l’homme appliqué à des opérations ou des objets plus simples ; et si l’on rappelle dans quelle mesure l’action de la nature est mise à contribution, sous forme de puissance mécanique, dans la poursuite des manufactures, la suggestion considérée perd toute apparence de plausibilité. On peut également observer, d’un point de vue contraire, que le travail employé en agriculture est, dans une large mesure, périodique et occasionnel, dépendant des saisons, et assujetti à des interruptions longues et variées ; tandis que celui employé dans bien des manufactures est constant et régulier, s’étendant sur toute l’année, y compris dans certains cas la nuit aussi bien que le jour. Il est également probable qu’il se trouve parmi les cultivateurs plus d’exemples de négligence que parmi les artisans. Le fermier peut fréquemment gagner sa vie, de par la fertilité particulière de sa terre ou de quelque autre circonstance favorable, même avec un degré considérable de négligence dans le mode de culture. L’artisan au contraire peut difficilement atteindre le même résultat sans faire des efforts égaux à ceux de tous ses concurrents. Et si l’on peut admettre de la même façon comme un fait que les manufactures offrent un champ plus large aux efforts d’ingéniosité que l’agriculture, on pourrait sans exagération conjecturer que le travail employé dans celles-là, étant à la fois plus constant, plus uniforme, et plus ingénieux que celui employé dans celle-ci, se trouve en même temps plus productif. Mais nous n’avons pas l’intention de mettre l’accent sur ces observations ; elles devraient servir uniquement à contrebalancer celles de même nature. Des considérations aussi vagues et générales, aussi bien qu’abstraites, ne peuvent apporter que peu d’éclairage sur un sujet de cette espèce. Une autre remarque, qui semble être le principal argument avancé en faveur de la productivité supérieure du travail agricole, repose sur l’affirmation que le travail employé dans les manufactures ne produit rien d’équivalent à la rente foncière, ou à ce surplus net, ainsi qu’on l’appelle, qui revient au propriétaire du sol. Mais cette distinction, aussi importante qu’elle ait pu être estimée, apparaît plutôt nominale que substantielle.

Il est facile de discerner que ce qui au premier abord est divisé en deux parts, sous les dénominations de profit ordinaire du stock du fermier et de rente du propriétaire terrien, est, au deuxième abord, réuni sous la dénomination générale de profit ordinaire sur le stock de l’entrepreneur ; et que cette distinction formelle ou nominale constitue toute la différence dans les deux cas. Il semble que l’on n’a pas bien vu que la terre elle même est un stock ou un capital, avancé ou prêté par son propriétaire à l’occupant ou au tenancier, et que la rente qu’il reçoit n’est que le profit ordinaire d’un certain stock de terre, non exploité par son propriétaire lui même, mais par un autre à qui il prête la terre ou la lui met à disposition, et qui, à son tour, avance un second capital sous forme de stock et d’amélioration de la terre, sur lequel il reçoit lui aussi le profit habituel. La rente du propriétaire terrien et le profit du fermier ne sont par conséquent rien d’autre que les profits ordinaires de deux portions de capital appartenant à deux personnes différentes et associées dans l’exploitation d’une ferme ; de la même façon que dans l’autre cas le surplus dégagé sur une manufacture, après avoir remplacé les dépenses d’exploitation, correspond au profit ordinaire d’une ou plusieurs portions de capital engagées dans l’exploitation de cette manufacture. On dit une ou plusieurs portions de capital parce que, en fait, la même chose que l’on considère dans le cas de la ferme, arrive quelquefois dans celui d’une manufacture. Il y a quelqu’un qui fournit une part du capital ou qui prête une partie de l’argent avec laquelle elle est conduite, et un autre qui la conduit avec l’addition de son propre capital. Sur le surplus qui reste après avoir défrayé les dépenses, un intérêt est payé au prêteur, pour la portion du capital fournie par lui, qui s’accorde exactement avec la rente payée au propriétaire terrien ; et le résidu de ce surplus constitue le profit de l’entrepreneur ou du manufacturier et s’accorde avec ce que l’on appelle le profit ordinaire sur le stock du fermier. Tous les deux ensemble forment les profits ordinaires de deux parties du capital employé dans une manufacture ; comme dans l’autre cas, la rente du propriétaire terrien et le revenu du fermier composent les profits ordinaires de deux parties de capital employées dans la culture d’une ferme. Par conséquent, la rente qui revient au propriétaire de la terre, loin d’être un critère d’exclusive productivité, comme cela a été avancé, n’est même pas un critère de productivité supérieure. La question doit toujours être celle-ci : est-ce que le surplus, après avoir défrayé les dépenses d’un capital donné, employé dans l’achat et l’amélioration d’une pièce de terre, est supérieur ou inférieur à celui d’un capital identique employé dans la poursuite d’une manufacture ; ou est-ce que la valeur totale produite par un capital donné et une quantité donnée de travail, employée dans une façon est supérieure ou inférieure à la valeur totale produite par un capital égal et une quantité égale de travail employée dans l’autre façon ; ou plutôt, peut-être, est-ce que l’activité agricole ou celle des manufactures vont produire le plus grand produit, relativement à une combinaison de la quantité de capital et de la quantité de travail qui sont employés dans l’un ou dans l’autre. La solution de l’une ou l’autre de ces questions n’est pas facile ; elle implique des détails nombreux et complexes, reposant sur une connaissance précise des objets à comparer. On ne sait pas si la comparaison a déjà été effectuée sur des données suffisantes, correctement vérifiées et analysées. Pour être capable de le faire avec une précision satisfaisante, dans la situation présente, il faudrait plus d’enquêtes et d’investigations préalables que ce qu’on a eu jusqu’à présent le loisir ou l’occasion d’accomplir. Quelques essais, pourtant, ont été tentés pour acquérir l’information requise, qui ont plutôt servi à jeter le doute qu’à confirmer l’hypothèse examinée. Mais on doit reconnaître qu’ils ont été trop peu diversifiés et sont trop imparfaits pour autoriser une conclusion définitive dans l’un ou l’autre sens ; ils conduisent plutôt à une conjecture probable qu’à une conclusion certaine. Ils laissent penser qu’il y a diverses branches de manufactures dans lesquelles un certain capital produira un produit total supérieur et un produit net considérablement supérieur à celui d’un capital équivalent investi dans l’achat et la mise en valeur de terres ; et qu’il y a aussi quelques branches dans lesquelles à la fois le produit brut et le produit net excéderont celui de l’activité agricole, relativement à une certaine combinaison de capital et de travail. Mais c’est sur ce dernier point qu’il semble y avoir le plus d’incertitude. Il est beaucoup moins difficile d’inférer généralement que le produit net du capital engagé dans les industries manufacturières est supérieur à celui du capital engagé en agriculture. Les suggestions précédentes n’ont pas pour but d’inculquer l’idée que l’industrie manufacturière est plus productive que l’agriculture. Ils visent plutôt à montrer que l’inverse de cette proposition n’est pas vérifiée ; que les arguments généraux qui sont avancés pour l’établir ne sont pas satisfaisants ; et, par conséquent, que la supposition d’une productivité supérieure du labourage ne devrait pas être un obstacle à écouter favorablement toute proposition visant à encourager les manufactures, qui pourraient dans le cas contraire être considérées avec la crainte qu’elles ne tendent à détourner le travail d’un emploi plus productif vers un moins productif. Il est très probable que, au bout d’un développement complet et précis du sujet, basé sur des faits et des calculs, il apparaîtrait qu’il n’y a pas de différence matérielle entre la productivité globale de l’un et de l’autre type d’industrie ; et que le bénéfice des encouragements que l’on devrait proposer d’attribuer à l’un des deux, devrait être déterminé par des considérations sans rapport avec aucune comparaison de cette nature.

IIMais, sans prétendre à une productivité supérieure de l’industrie manufacturière, on pourrait arriver à un meilleur jugement sur la politique à suivre en vue de son encouragement, si l’on considérait le sujet sous quelques aspects supplémentaires. Cela permettrait non seulement de confirmer l’idée que ce type d’industrie a été improprement présenté comme improductif en soi, mais aussi de montrer que l’établissement et la diffusion des manufactures a pour effet de rendre la masse totale de travail utile et productif, dans une communauté, plus grande que ce qu’elle serait en l’absence d’une telle politique. Afin de poursuivre cette discussion, il va être nécessaire de résumer et de passer en revue quelques uns des thèmes qui ont déjà été abordés. Affirmer que le travail du manufacturier est improductif parce qu’il consomme autant du produit de la terre qu’il ajoute de valeur aux matières premières qu’il transforme, n’est pas mieux fondé que d’affirmer que le travail du fermier, qui fournit des matières premières au manufacturier, est improductif, parce qu’il consomme une valeur égale d’articles manufacturés. Chacun fournit à l’autre une certaine portion du produit de son travail, et chacun détruit une portion correspondante du produit du travail de l’autre. Pendant ce temps, la maintenance de deux citoyens au lieu d’un seul est assurée ; l’État a deux membres au lieu d’un seul ; et ensemble ils consomment deux fois la valeur de ce qui est produit à partir de la terre. Si, au lieu d’un fermier et d’un artisan, il n’y avait qu’un fermier, il serait dans l’obligation de consacrer une part de son travail à la fabrication de vêtements et d’autres articles qu’il aurait pu se procurer auprès de l’artisan s’il y en avait un. Et bien sûr, dans ce cas, il serait en mesure de consacrer moins de travail à la culture de sa ferme et en retirerait un produit relativement moins important. La quantité totale de production, à ce stade, en termes de vivres, de matières premières et de produits manufacturés, ne dépasserait certainement pas en valeur le total de ce qui aurait été produit seulement en vivres et matières premières s’il y avait eu un artisan en même temps qu’un fermier. Maintenant, s’il y avait à la fois un artisan et un fermier, ce dernier serait libre de se consacrer exclusivement à la culture de sa ferme. Une plus grande quantité de vivres et de matières premières serait bien entendu produites, au moins égale (en valeur, ndt), comme nous l’avons déjà observé, au montant total de vivres, matières premières et produits manufacturés, qui existerait dans le cas contraire. L’artisan, pendant ce temps, concourrait à la production de biens manufacturés pour un montant suffisant, non seulement pour rembourser le fermier, avec ces biens, pour les vivres et matières premières qu’il a produits pour lui, mais aussi pour fournir à l’artisan lui-même une provision de ces mêmes biens pour son propre usage. Par conséquent, il y aurait alors deux quantités ou valeurs, au lieu d’une seule ; et le revenu et la consommation seraient, dans ce cas, le double de ce qu’ils seraient dans l’autre hypothèse. Si, à la place de ces deux hypothèses, on supposait qu’il n’y avait que deux fermiers et aucun artisan, chacun d’eux consacrerait une part de son travail à la culture de la terre et une autre part à la fabrication de biens manufacturés ; dans ce cas, la part du travail des deux consacrée à la terre produirait seulement la même quantité de vivres et de matières premières que ce qui serait produit par la quantité entière de travail d’un seul appliquée à cette même activité ; et la part de travail des deux, consacrée à la manufacture, produirait seulement la même quantité de biens manufacturés que ce qui serait produit par la quantité entière de travail d’un seul appliquée à cette même activité. Donc le produit du travail de deux fermiers ne serait pas supérieur au produit du travail d’un fermier et d’un artisan ; il s’en suit que le travail de l’artisan est aussi positivement productif que celui du fermier et qu’il augmente de façon aussi positive le revenu de la société. Le travail de l’artisan remplace pour le fermier cette part de son travail avec laquelle il produit les biens à échanger avec l’artisan, et qu’il aurait dû dans le cas contraire consacrer à la production de ces biens manufacturés ; et pendant que l’artisan permet ainsi au fermier d’augmenter son stock d’activité agricole, dont il achète une portion pour son propre usage, il se fournit aussi lui-même en biens manufacturés dont il a besoin. Il fait encore plus. A côté de cette quantité équivalente qu’il donne en échange de la portion de travail agricole consommée par lui, et de cette fourniture de biens manufacturés pour sa propre consommation, il produit encore un surplus, qui compense pour l’utilisation du capital avancé, soit par lui-même, soit par une autre personne, pour la conduite de l’entreprise. C’est là le profit ordinaire sur le stock employé dans la manufacture, et c’est en tout cas une addition aussi effective que la rente foncière au revenu de la société. Le produit du travail de l’artisan, par conséquent, doit être regardé comme composé de trois parties : une avec laquelle les vivres pour sa subsistance et les matériaux pour son travail sont achetés au fermier ; une avec laquelle il se fournit lui-même les biens manufacturés dont il a besoin ; et une troisième qui constitue le profit sur le stock employé (dans le processus de production, ndt). Les deux dernières parties semblent avoir été oubliées dans le système [1] qui représente l’industrie manufacturière comme stérile et improductive. Dans le cours des exemples précédents, les produits d’égales quantités de travail du fermier et de l’artisan ont été traités comme s’ils étaient égaux. Mais on ne doit pas en déduire que c’est notre intention d’affirmer une telle égalité. C’est simplement une commodité de présentation adoptée pour des raisons de simplicité et de clarté. La question de savoir si le produit du travail du fermier est un tant soit peu supérieur ou inférieur à celui de l’artisan n’est pas essentielle pour le champ de notre argumentation, qui a seulement visé à montrer que l’un aussi bien que l’autre apportent une contribution positive au produit et au revenu totaux de la société. Il convient maintenant de progresser et d’énumérer les principaux faits qui permettent de conclure que les établissements manufacturiers non seulement entraînent une augmentation du produit et du revenu de la société, mais qu’ils contribuent essentiellement à les rendre supérieurs à ce qu’ils pourraient être sans ces établissements. Ces faits sont :

Chacun de ces faits a une influence considérable sur la masse totale d’efforts industrieux dans la communauté ; ensemble, ils y ajoutent un degré d’énergie et d’effet que l’on peut difficilement concevoir. Quelques commentaires sur chacun d’eux pourra expliquer leur importance. 1. En ce qui concerne la division du travailOn a justement observé qu’il n’y a aucune chose de plus d’effet dans l’économie d’un pays qu’une bonne division du travail. La séparation des occupations fait que chacune est conduite avec une bien plus grande perfection que ce qui se pourrait si elles étaient mélangées. Cela vient principalement de trois circonstances : 1. La plus grande habileté résultant naturellement d’une application constante et non divisée à un seul objet. Il est évident que ces propriétés doivent s’accroître en proportion de la séparation et de la simplification des objets, et de la stabilité d’attention dédiée à chacun ; et qu’elles doivent diminuer en proportion de la complication des objets et du nombre entre lesquels l’attention est dispersée. 2. L’économie de temps, par le fait d’éviter les pertes de temps causées par un fréquent changement d’une tâche à une autre de nature différente. Cela dépend de circonstances variées : la transition elle même, la disposition méthodique des outils, machines et matériaux utilisés dans l’opération qui doivent être remisés, les étapes préparatoires au commencement d’une nouvelle activité, l’interruption de l’élan que l’esprit du travailleur acquiert en étant engagé dans une opération particulière, les distractions, hésitations et réticences qui accompagnent le passage d’un type d’activité à un autre. 3. Une extension de l’usage des machines. Un homme occupé à un seul objet l’aura plus en son pouvoir et sera naturellement enclin à exercer son imagination à concevoir des méthodes pour faciliter ou épargner du travail que s’il était préoccupé par une variété d’opérations indépendantes et dissemblables. En outre, la fabrication de machines devenant elle-même, dans bien des cas, une activité distincte, l’homme de l’art qui exerce cette activité bénéficie de tous les avantages que l’on a énumérés, pour l’amélioration de son art particulier. Et dans les deux cas on assiste à une extension de l’utilisation des machines. Et du fait de la réunion de ces causes, la simple séparation des activités du cultivateur et de l’artisan a pour effet d’augmenter les pouvoirs productifs du travail, et par suite, la masse totale du produit ou du revenu du pays. Par conséquent, rien que sous cet angle de vue, l’utilité des artisans et des manufacturiers, afin de produire un surcroît de production industrielle, est manifeste.

2. En ce qui concerne l’utilisation des machines, un point qui, bien que partiellement entrevu, demande quelques éclairages supplémentairesL’emploi des machines constitue un élément de grande importance dans la masse générale de l’économie nationale. C’est une force artificielle apportée en aide à la force naturelle de l’homme ; et pour toutes les fins du travail, c’est un apport de mains et une augmentation de forces qui n’a pas à supporter les dépenses d’entretien des travailleurs. Ne peut-on pas, par conséquent, en déduire logiquement que ces activités, qui donnent le plus large champ à l’usage de ces moyens auxiliaires, sont celles qui contribuent le plus à la masse générale des forces productives, et par conséquent, au produit global de l’économie ? Nous tiendrons pour entendu, et cela se fonde sur l’observation, que les processus manufacturiers se prêtent plus à l’utilisation des machines que ceux de l’agriculture. Si c’est vrai, une communauté qui se procure les produits manufacturés dont elle a besoin auprès d’autres pays, au lieu de les fabriquer elle-même, perd tout le bénéfice qu’elle pourrait tirer de cette fabrication. La substitution de manufactures étrangères à celles du pays constitue un transfert aux nations étrangères des avantages découlant de l’emploi des machines, dans les domaines où elles peuvent être employées avec le plus d’utilité et dans la plus large mesure. Les filatures de coton, inventées en Angleterre dans les vingt dernières années, sont une illustration emblématique de la proposition générale qui vient d’être avancée. En conséquence de cette invention, tous les processus de filage du coton sont accomplis au moyen de machines qui sont actionnées par l’eau et surveillées principalement par des femmes et des enfants – et par un plus petit nombre de personnes, au total, que ce qui est nécessaire dans le mode de filage traditionnel. Et c’est un avantage de grande importance, que les opérations de ce moulin puissent continuer la nuit aussi bien que le jour. On peut aisément concevoir les effets prodigieux d’une telle machine. C’est à cette invention que l’on peut attribuer, essentiellement, l’immense progrès qui a été accompli si soudainement en Grande-Bretagne dans les différents textiles de coton. 3. En ce qui concerne l’emploi supplémentaire de classes de la communauté qui n’étaient pas auparavant engagées dans une activité particulièreCe n’est pas le moindre des moyens, par lesquels les manufactures contribuent à accroître la masse générale de l’industrie et la production. Dans les endroits où ces institutions existent, outre les personnes ayant un emploi régulier, elles offrent des emplois occasionnels à des individus ou des familles industrieuses qui souhaitent consacrer à des travaux annexes les loisirs résultant des interruptions de leurs activités ordinaires, contribuant de cette façon à multiplier leurs biens ou leurs distractions. L’agriculteur lui-même reçoit une nouvelle source de profit et de soutien du travail de sa femme et de ses filles, attirées par les demandes des manufactures environnantes. En dehors de cet avantage de l’emploi occasionnel de classes ayant d’autres occupations, il y en a un autre, d’une nature similaire. C’est celui de l’emploi de personnes qui autrement seraient inoccupées, et dans bien des cas seraient un fardeau pour la communauté, soit du fait de l’humeur, de l’habitude ou d’infirmités corporelles, ou de tout autre cause les rendant indisponibles ou disqualifiées pour les travaux du pays. Il est bon de remarquer qu’en général les femmes et les enfants sont rendus plus utiles, et ces derniers de façon plus précoce, du fait des manufactures, que ce qui aurait eu lieu sans elles. Sur les personnes employées dans les manufactures de coton de Grande-Bretagne, on calcule que près de 4 sur 7 sont des femmes et des enfants, dont la plus grande part sont des enfants et beaucoup d’entre eux d’âge tendre. Ainsi, il apparaît qu’un des attributs des manufactures est de donner lieu, quand elles existent, à l’emploi d’une plus grande quantité d’industrie, même avec le même nombre de personnes, que ce qu’on aurait si ces établissements n’existaient pas. 4. En ce qui concerne la promotion de l’immigration en provenance de pays étrangersLes hommes sont peu disposés à quitter le cours de leurs occupations et leur mode de vie pour un autre, à moins qu’ils y soient attirés par des avantages manifestes et immédiats. Beaucoup de ceux qui changeraient volontiers de pays s’ils avaient la perspective de continuer avec plus de profit les métiers auxquels ils ont été formés, ne seraient pas tentés de changer leur situation dans l’espoir de faire mieux dans un autre domaine. Un meilleur prix pour leurs produits ou leur travail, des matières premières à meilleur marché, une exemption d’une grande partie des taxes, des charges et des contraintes qu’ils subissent dans le Vieux Monde, une plus grande indépendance personnelle, un gouvernement plus équitable et, plus qu’une simple tolérance religieuse, une parfaite égalité de prérogatives religieuses, tout cela ferait ferait accourir les manufacturiers d’Europe vers les États-Unis pour y poursuivre leurs commerce s’ils avaient pris conscience des avantages dont ils bénéficieraient et s’ils avaient l’assurance de recevoir des encouragements et de trouver un emploi. Au contraire, ils seraient peu enclins à quitter leur pays dans la perspective de devenir cultivateurs. S’il est vrai que c’est l’intérêt des États-Unis d’ouvrir tous les chemins possibles à l’immigration, cela fournit un argument de poids pour encourager les manufactures, ce qui, pour les raisons indiquées ci-dessus, sera le meilleur moyen de multiplier les incitations à cette immigration. Cette immigration apparaît donc comme une ressource importante, non seulement pour augmenter la population, et avec elle la force de travail du pays, mais aussi pour le développement des manufactures, sans que cela retire de la main d’œuvre utilisée dans les labours, et, le cas échéant, pour l’indemnisation de l’agriculture si une telle perte de main d’œuvre se produisait. Beaucoup de ceux qui voudraient émigrer avec des projets manufacturiers pourraient ultérieurement céder aux tentations que la situation particulière du pays offre à des projets agricoles. Et tandis que l’agriculture retirerait, sous d’autres rapports, des avantages indiscutables du développement des manufactures, la question n’est pas tranchée de savoir si elle gagnerait ou perdrait par rapport au nombre de personnes employées. 5. En ce qui concerne la fourniture d’un champ d’action plus large pour la diversité des talents humainsC’est un moyen bien plus puissant pour augmenter le fonds de l’industrie nationale que cela pourrait paraître à première vue. C’est un fait que les esprits les plus puissants pour les objets appropriés tombent en-dessous de la moyenne et sont peu efficients s’ils sont confinés à des tâches ingrates. Et de cela on peut déduire que les résultats de l’activité humaine peuvent être grandement accrus par la diversification de ses objets. Quand toutes les différentes sortes d’industrie ont cours dans une communauté, chaque individu peut trouver son élément favorable et peut ainsi faire appel à toute la vigueur de sa nature. Et la communauté bénéficie alors des services de ses différents membres, avec le maximum d’efficience de la part de chacun. S’il y a quelque chose de vrai dans une remarque que l’on entend souvent, à savoir qu’il y a dans le génie du peuple de ce pays une aptitude particulière aux améliorations mécaniques, cela devrait constituer une raison convaincante pour donner des occasions à l’exercice de cette espèce de talent, à travers la création de manufactures. 6. En ce qui concerne la fourniture d’un champ plus large et plus varié pour les entreprisesCeci a aussi des conséquences plus grandes, à l’échelle des efforts de la nation, que ce que l’on pourrait supposer d’un point de vue superficiel, et a des effets pas complètement différents de ce que nous venons de voir. Entretenir et stimuler l’activité de l’esprit humain, en multipliant les objets pour ses entreprises, n’est pas le moindre des expédients par lesquels on peut promouvoir la richesse d’une nation. Même des choses qui ne sont pas en elles-mêmes positivement avantageuses peuvent parfois le devenir par leur tendance à fournir de l’exercice. Chaque nouveau champ ouvert à la tendance naturelle de l’homme à s’activer et à faire des efforts ajoute une énergie nouvelle à la quantité générale d’efforts. L’esprit d’entreprise, tourné comme il est vers l’utilité et la fécondité, doit nécessairement être acquis ou amplifié en proportion de la simplicité ou de la variété des occupations et des productions que l’on trouve dans une société. Il sera nécessairement moindre dans une simple nation de cultivateurs que dans une nation de cultivateurs et de marchands ; moindre dans une nation de cultivateurs et de marchands que dans une nation de cultivateurs, d’artisans et de marchands.

7. En ce qui concerne, dans certains cas, la création d’une nouvelle demande et, dans tous les cas, la sécurisation d’une demande plus sûre et plus stable pour le surplus de produits du solCeci est une des plus importantes des considérations parmi celles qui ont été indiquées. C’est le moyen principal par lequel l’établissement de manufactures contribue à une augmentation du produit ou du revenu d’un pays, et c’est en relation directe avec la prospérité de l’agriculture. Il est évident que les efforts de l’agriculteur seront constants ou bien fluctuants, vigoureux ou bien faibles, en proportion de la stabilité ou de la fluctuation, de l’adéquation ou de l’inadéquation des marchés dont il dépend pour l’écoulement des surplus pouvant être produits par son travail. Et il est évident que ce surplus sera, dans le cours ordinaire des choses, plus ou moins grand dans les mêmes proportions. Pour assurer ces débouchés, un marché intérieur est grandement préférable à un marché extérieur, parce qu’il est naturellement bien plus fiable. C’est un des premiers objectifs de la politique des nations d’être capables de subvenir à leurs besoins à partir de leur propre territoire. Et les nations manufacturières s’efforcent, autant que cela est possible, de se procurer de la même façon les matières premières nécessaires à leurs propres fabriques. Cette disposition, induite par l’esprit de monopole, est parfois poussée jusqu’à l’absurde. Il semble que l’on oublie souvent que les nations qui n’ont ni mines, ni manufactures ne peuvent obtenir les produits manufacturés dont elles ont besoin, que par un échange avec les produits de leurs sols. Et que, si celles qui sont le mieux placées pour les approvisionner avec de tels articles ne veulent pas leur consentir un cours équitable à cet échange, elles doivent, par la force des choses, faire tous les efforts possibles pour manufacturer pour elle-mêmes. Le résultat de tout cela est que les nations manufacturières réduisent les avantages naturels de leur situation, par leur réticence à permettre aux nations agricoles de bénéficier de leurs propres avantages, et sacrifient les intérêts d’un commerce mutuellement profitable au vain projet de vendre tout et de ne rien acheter. Mais c’est aussi une conséquence de cette politique, que la demande étrangère pour les produits des pays agricoles est, par nature, plutôt accidentelle et occasionnelle que certaine et constante. Dans quelle mesure des interruptions malencontreuses de la demande, pour les produits de première nécessité de la part des États-Unis, ont pu avoir lieu pour cette raison, il faut le demander à ceux qui sont en charge du commerce de ce pays. Mais on peut affirmer à coup sûr que de telles interruptions sont parfois très durement ressenties, et il arrive souvent que les marchés soient si étroits que la demande se trouve très inégale à l’offre. De la même façon, indépendamment des empêchements artificiels mis en place par la politique en question, il y a des causes naturelles qui font que les nations agricoles ne peuvent pas compter sur la demande extérieure pour exporter leur surplus. Les différences des saisons dans les pays consommateurs causent de grandes différences dans les produits de leurs sols selon les années, et par conséquent dans le niveau de leur recours à l’offre étrangère. Des moissons abondantes chez eux, spécialement si la même chose se produit en même temps chez les pays fournisseurs, occasionnent bien entendu des excédents sur les marchés de ces derniers. Considérant comment l’extension de la colonisation aux États-Unis va accroître rapidement et considérablement le surplus de produits du sol ; considérant la disposition du système en vigueur dans la plupart des nations commerçantes d’Europe (quelle que soit la confiance que l’on puisse avoir en la force des circonstances naturelles pour contrecarrer les effets d’une politique artificielle) ; il apparaît de bonnes raisons pour regarder la demande étrangère pour ce surplus comme trop incertaine et peu fiable, et pour lui chercher un substitut dans un large marché intérieur. Pour sécuriser un tel marché il n’y a pas de meilleur moyen que de promouvoir l’établissement de manufactures. Les manufacturiers, qui constituent la classe la plus nombreuse, après celle des cultivateurs, sont pour cette raison les principaux consommateurs du surplus de la production de ces derniers. L’idée d’un large marché intérieur pour le surplus des produits du sol est riche de conséquences. C’est celle qui conduit avec le plus d’efficacité à un état florissant de l’agriculture. Si l’effet des manufactures est de détacher une portion de la main d’œuvre qui aurait autrement été engagée dans les labours, cela peut éventuellement faire qu’une plus petite quantité de terres sera mise en culture. Mais, par leur tendance à procurer une demande plus sûre pour le surplus des produits du sol, cela fait qu’en même temps les terres qui restent en culture vont être mieux cultivées et plus productives. Et pendant que, du fait des manufactures, la condition de chaque agriculteur individuel sera améliorée, la masse totale de la production agricole sera probablement accrue. Car cela dépend évidemment autant, sinon plus, du degré d’amélioration que du nombre d’hectares en culture. On doit observer en particulier que la multiplication des manufactures, non seulement fournit un marché pour les articles que l’on avait coutume de produire en abondance dans le pays, mais elle crée de la même façon une demande pour ceux qui étaient soit inconnus soit produits en trop petite quantité. On se met à fouiller les entrailles aussi bien que la surface de la terre pour fabriquer des objets auparavant négligés. Les animaux, les plantes et les minéraux acquièrent une utilité et une valeur inconnue auparavant. Les considérations ci-dessus semblent suffisantes pour établir, comme proposition générale, qu’il est de l’intérêt des nations de diversifier les buts industrieux des individus qui les composent ; que l’établissement des manufactures est calculé non seulement pour accroître la masse globale de travail utile et productif, mais aussi pour améliorer la situation de l’agriculture elle-même. Il y a d’autres aspects que l’on verra ci après, dont on peut penser qu’ils viendront confirmer ces conclusions. [1] Les Physiocrates. |